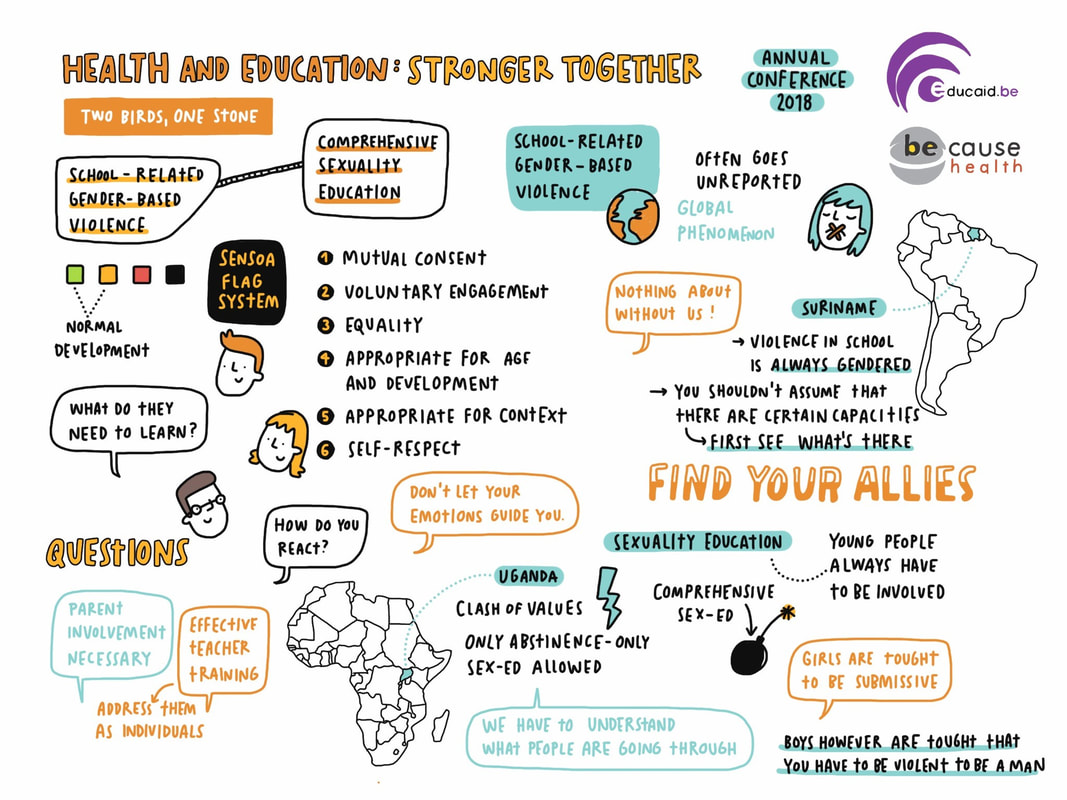

Comment l’éducation complète à la sexualité et les programmes qui abordent la violence basée sur le genre en milieu scolaire contribuent-ils à améliorer la santé sexuelle et reproductive ainsi que les résultats scolaires ? C’est autour de ces questions qu’était articulée la session “D’une pierre, deux coups”, lors de la conférence intitulée «Santé et Éducation: plus fortes ensemble», qu’Educaid et Because Health ont organisée le 17 mai dernier, en collaboration avec Sensoa.

Karen De Wilde, formatrice chez Sensoa, a démarré la session en familiarisant l’auditoire au système des drapeaux de Sensoa, un outil développé dans le but de prévenir un comportement sexuel déviant et de favoriser le développement sexuel sain des enfants et des jeunes. Des drapeaux verts, jaunes, rouges et noirs ont été levés dans les airs, quand l’auditoire a été confronté à différentes situations de comportement sexuel hypothétiques, certes, mais concrètes. Le panel d’experts a discuté de l’utilisation du système et a mis en évidence ses points forts. Le système est particulièrement utile pour entamer un dialogue sur la question du comportement sexuel et discuter d’expériences concrètes et de la manière d’intervenir (ou pas). Il s’est révélé efficace en tant que modèle pédagogique, permettant de comprendre ce qu’un enfant a besoin d’apprendre. Ce système peut aussi aider les enfants à comprendre à quel moment leurs droits sont violés.

VVOB-Suriname a adopté le système des drapeaux dans sa formation des enseignants dans les écoles professionnelles, où les comportements sexuels déviants se sont avérés particulièrement problématiques. On a constaté qu’amener professionnels, parents et élèves à utiliser le système des drapeaux ne se résumait pas à la simple mise en œuvre d’un programme. Cela a donné lieu à des discussions, échanges et négociations avec un grand nombre d’intervenants, ce qui a aidé à obtenir le soutien nécessaire en faveur d’un changement plus structurel.

Joanna Herat, spécialiste principale en matière de santé et d’éducation à l’Unesco a présenté les orientations actualisées de l’UNESCO concernant une éducation complète à la sexualité. Ces orientations présentent le “scénario idéal”, mais il n’y a pas un seul pays qui soit capable de s’y tenir. Les orientations ne constituent par conséquent qu’une aspiration et aident à trouver des points de départ pour élaborer un programme scolaire. L’expérience a montré qu’un dialogue avec les parents, les autorités religieuses et les jeunes était crucial pour la réussite de l’ECS. Quant à la formation des enseignants, elle est tout autant essentielle, étant donné que beaucoup d’enseignants se sentent mal à l’aise à effectivement donner le cours d’ECS et que bon nombre d’entre eux n’ont eux-mêmes jamais reçu d’ECS.

Anna Ninsiima, doctorante à la VUB et chargée de cours à l’École des études de femmes et de genre à l’Université de Makerere, en Ouganda, a partagé ses réflexions sur les obstacles à la mise en œuvre d’une ECS dans son pays. L’Ouganda s’est heurté à une forte résistance à l’ECS. L’éducation à la sexualité à l’école existe, cela dit, elle se limite à la promotion de “l’abstinence seulement” et les écoles ne sont pas autorisées à enseigner quelque chose qui ne soit pas approuvé par le gouvernement. En Ouganda, le ‘C’ dans ECS est compris comme signifiant ‘la promotion’ de l’homosexualité, de la masturbation et de l’avortement, et donc allant à l’encontre des valeurs culturelles et religieuses. Mais il y a autre chose qui complique la mise en œuvre des programmes ECS, comme l’a souligné Ninsiima. Dans l’ECS, on met l’accent sur l’importance de l’accès à des services de SDSR ; or, les systèmes de santé défaillants du pays ne sont pas en mesure d’offrir cela. Et le pays est tout autant dépourvu d’un solide système d’éducation, ce qu’exige la mise en œuvre d’une ECS. En outre, lorsqu’il est question de promotion des ‘droits’, cela signifie que les droits de tous doivent être protégés et le respect de ceux-ci garanti. Toutefois, confrontées à des policiers corrompus, les victimes de violence sexuelle peuvent n’avoir personne vers qui se tourner.

Les inégalités entre hommes et femmes peuvent aussi influencer la mesure dans laquelle cela a du sens de parler de ‘droits’. “Comment les filles sont-elles censées se bâtir une estime de soi et exercer leurs droits, si on leur dit, qu’en tant que fille, elles n’ont rien à offrir ? Ou si les écoles apprennent aux filles à être soumises ? Comment est-on alors censé se défendre ? s’interroge Ninsiima. Les premières expériences sexuelles de la plupart des filles sont forcées. Elles pensent qu’elles doivent avoir des rapports sexuels pour le bien de quelqu’un d’autre, et non parce que c’est leur choix, que c’est ce qu’elles ressentent ou qu’elles sont en droit de décider librement de leur corps. L’idée que les femmes ‘donnent’ et les hommes ‘reçoivent’ est normalisée et c’est ce qui fait qu’il est difficile de faire passer des messages d’émancipation aux femmes comme aux hommes, aux filles comme aux garçons. Seule une approche globale qui s’attaque à ces différents défis permettra à l’ECS d’être un succès.

VVOB-Suriname a adopté le système des drapeaux dans sa formation des enseignants dans les écoles professionnelles, où les comportements sexuels déviants se sont avérés particulièrement problématiques. On a constaté qu’amener professionnels, parents et élèves à utiliser le système des drapeaux ne se résumait pas à la simple mise en œuvre d’un programme. Cela a donné lieu à des discussions, échanges et négociations avec un grand nombre d’intervenants, ce qui a aidé à obtenir le soutien nécessaire en faveur d’un changement plus structurel.

Joanna Herat, spécialiste principale en matière de santé et d’éducation à l’Unesco a présenté les orientations actualisées de l’UNESCO concernant une éducation complète à la sexualité. Ces orientations présentent le “scénario idéal”, mais il n’y a pas un seul pays qui soit capable de s’y tenir. Les orientations ne constituent par conséquent qu’une aspiration et aident à trouver des points de départ pour élaborer un programme scolaire. L’expérience a montré qu’un dialogue avec les parents, les autorités religieuses et les jeunes était crucial pour la réussite de l’ECS. Quant à la formation des enseignants, elle est tout autant essentielle, étant donné que beaucoup d’enseignants se sentent mal à l’aise à effectivement donner le cours d’ECS et que bon nombre d’entre eux n’ont eux-mêmes jamais reçu d’ECS.

Anna Ninsiima, doctorante à la VUB et chargée de cours à l’École des études de femmes et de genre à l’Université de Makerere, en Ouganda, a partagé ses réflexions sur les obstacles à la mise en œuvre d’une ECS dans son pays. L’Ouganda s’est heurté à une forte résistance à l’ECS. L’éducation à la sexualité à l’école existe, cela dit, elle se limite à la promotion de “l’abstinence seulement” et les écoles ne sont pas autorisées à enseigner quelque chose qui ne soit pas approuvé par le gouvernement. En Ouganda, le ‘C’ dans ECS est compris comme signifiant ‘la promotion’ de l’homosexualité, de la masturbation et de l’avortement, et donc allant à l’encontre des valeurs culturelles et religieuses. Mais il y a autre chose qui complique la mise en œuvre des programmes ECS, comme l’a souligné Ninsiima. Dans l’ECS, on met l’accent sur l’importance de l’accès à des services de SDSR ; or, les systèmes de santé défaillants du pays ne sont pas en mesure d’offrir cela. Et le pays est tout autant dépourvu d’un solide système d’éducation, ce qu’exige la mise en œuvre d’une ECS. En outre, lorsqu’il est question de promotion des ‘droits’, cela signifie que les droits de tous doivent être protégés et le respect de ceux-ci garanti. Toutefois, confrontées à des policiers corrompus, les victimes de violence sexuelle peuvent n’avoir personne vers qui se tourner.

Les inégalités entre hommes et femmes peuvent aussi influencer la mesure dans laquelle cela a du sens de parler de ‘droits’. “Comment les filles sont-elles censées se bâtir une estime de soi et exercer leurs droits, si on leur dit, qu’en tant que fille, elles n’ont rien à offrir ? Ou si les écoles apprennent aux filles à être soumises ? Comment est-on alors censé se défendre ? s’interroge Ninsiima. Les premières expériences sexuelles de la plupart des filles sont forcées. Elles pensent qu’elles doivent avoir des rapports sexuels pour le bien de quelqu’un d’autre, et non parce que c’est leur choix, que c’est ce qu’elles ressentent ou qu’elles sont en droit de décider librement de leur corps. L’idée que les femmes ‘donnent’ et les hommes ‘reçoivent’ est normalisée et c’est ce qui fait qu’il est difficile de faire passer des messages d’émancipation aux femmes comme aux hommes, aux filles comme aux garçons. Seule une approche globale qui s’attaque à ces différents défis permettra à l’ECS d’être un succès.

RSS Feed

RSS Feed